弁護士が解説するパワハラ被害者からの損害賠償請求と対処法

弁護士が解説するパワハラ被害者からの損害賠償請求と会社側の対処法の解説動画(前編)はこちら↑

パワハラ被害者の会社に対する損害賠償請求が認められた運送業の事例

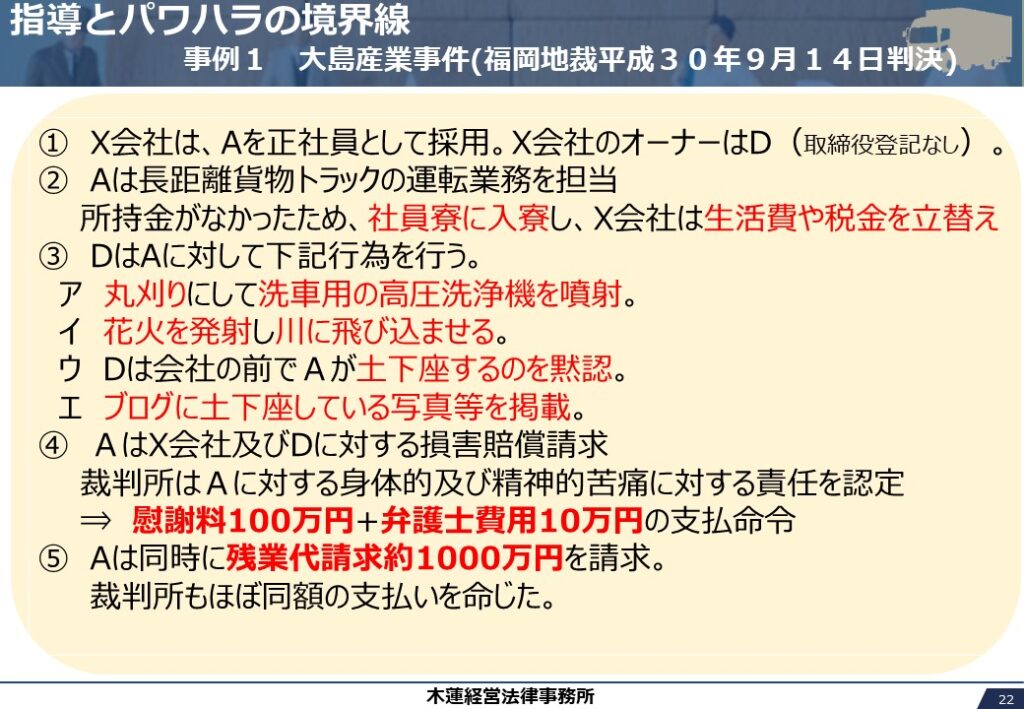

大島産業事件 福岡地裁平成30年9月14日判決

運送業におけるパワハラが認定された事例です。

身体的攻撃、精神的攻撃、過大な要求など典型的なパワハラ行為です。

注意すべき点は、パワハラの慰謝料請求だけでなく、同時に残業代請求も行われ、1000万円が認められている点です。

運送業界において、パワハラ被害を受けるなどして辞めた従業員から、同時に残業代請求がなされるケースは非常に多いです。

パワハラを防止することはもちろん、未払残業代請求を受けることがないよう労務管理することが必要です。

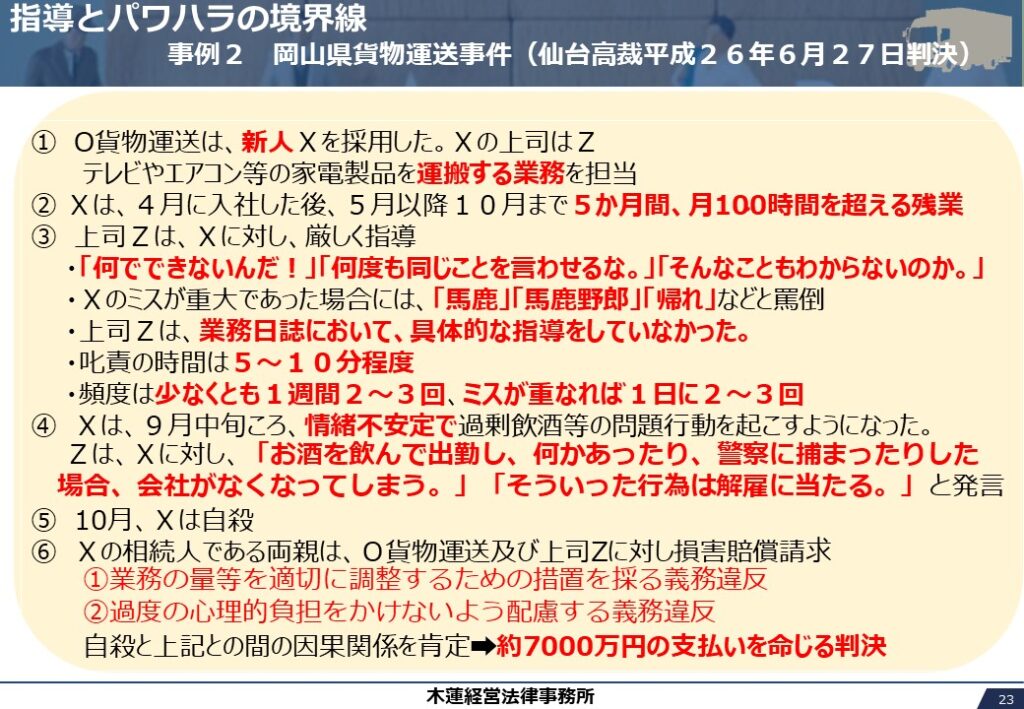

岡山県貨物運送事件

新入社員が自殺されてしまった痛ましい事件です。

裁判所が認定した個別の指導文言の中には苛烈とは言えないものも含まれており、叱責の時間も5~10分程度とパワハラの裁判例としては比較的短いです。

しかし、結論として裁判所は、パワハラ行為と自殺との因果関係が認めました。

その理由は、パワハラ行為が継続されていたこと、残業時間が長く、業務量が過大であったことにあります。

パワハラを防止することだけでなく、労働時間を適切に管理して、従業員の体調に配慮することが重要です。

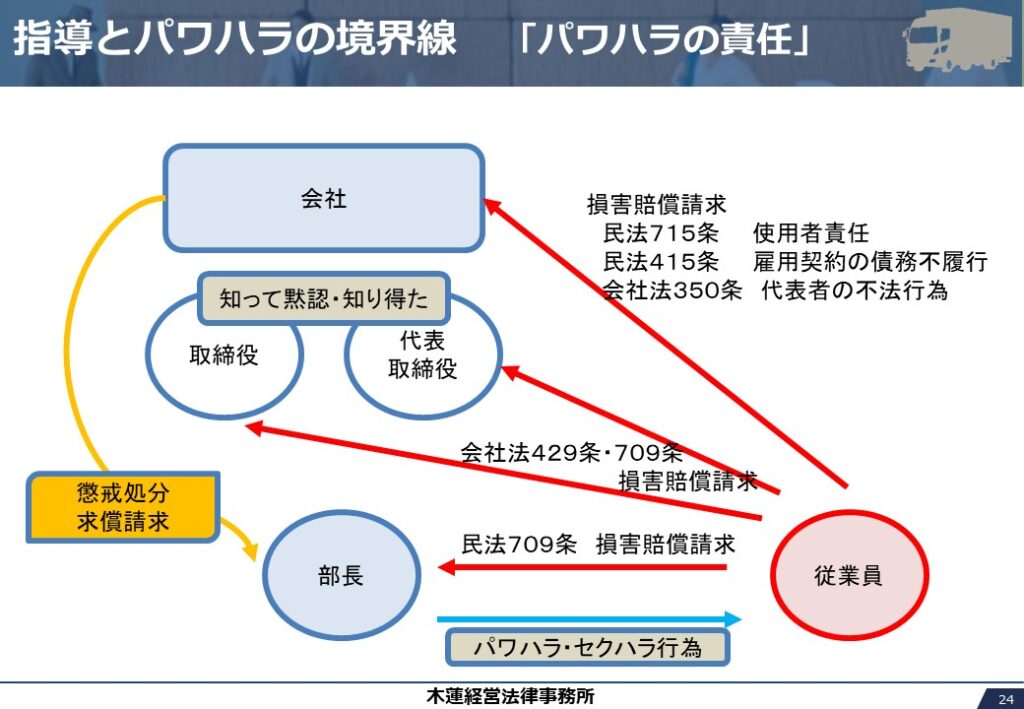

パワハラ・セクハラについて誰がどのような責任を負うのか

パワハラ・セクハラが発生した場合に誰がどのような責任を負うのでしょうか。整理したのが上記の図です。

パワハラ等した本人は責任を負うか

パワハラやセクハラを行った従業員本人は、もちろん、被害者から不法行為に基づく損害賠償請求を受けます(民法709条)。

パワハラ等について会社は責任を負うか

会社も従業員らのパワハラ等について責任を負うことを避けられません。

従業員が行ったパワハラ・セクハラについて、会社は、使用者責任(民法715条)、債務不履行責任(民法415条)に基づく損害賠償請求を受けます。

パワハラ・セクハラ行為に及んだのが、代表取締役である場合には、会社は、会社法350条に基づく損害賠償請求も受けます。

パワハラ等について取締役は責任を負うか

取締役は常に部下(従業員)が行ったパワハラについて法的責任を負うわけではありませんが、部下がパワハラ等を行っていたことを、取締役が知っていたか、知らないことについて重大な過失があれば、会社法428条に基づく損害賠償請求を受けます。

会社と加害者本人の関係

会社が被害者に対し慰謝料等の損害を賠償した場合、会社はパワハラ・セクハラの加害者に対し求償請求することができます。しかし、その場合も常に全額を求償できるわけではありません。

求償請求よりも重要なのは、パワハラ・セクハラ行為に対し、懲戒処分をするということです。

懲戒処分の内容は、重すぎても軽すぎてもいけません。適切な手続きのもとで、相当な処分内容である必要があります。懲戒処分については後述します。

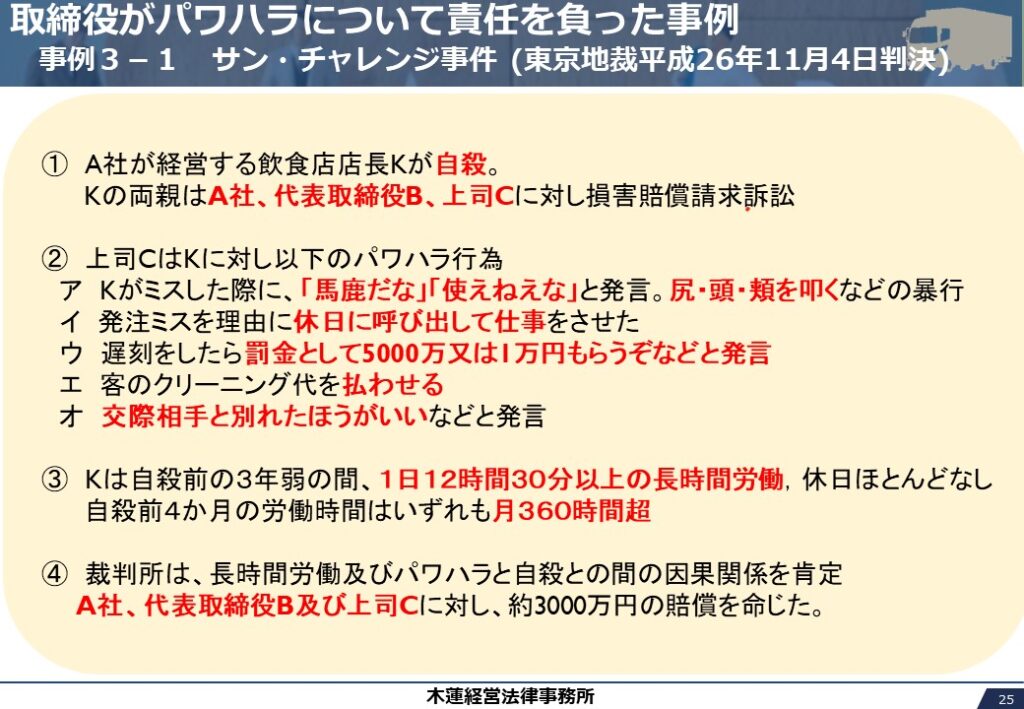

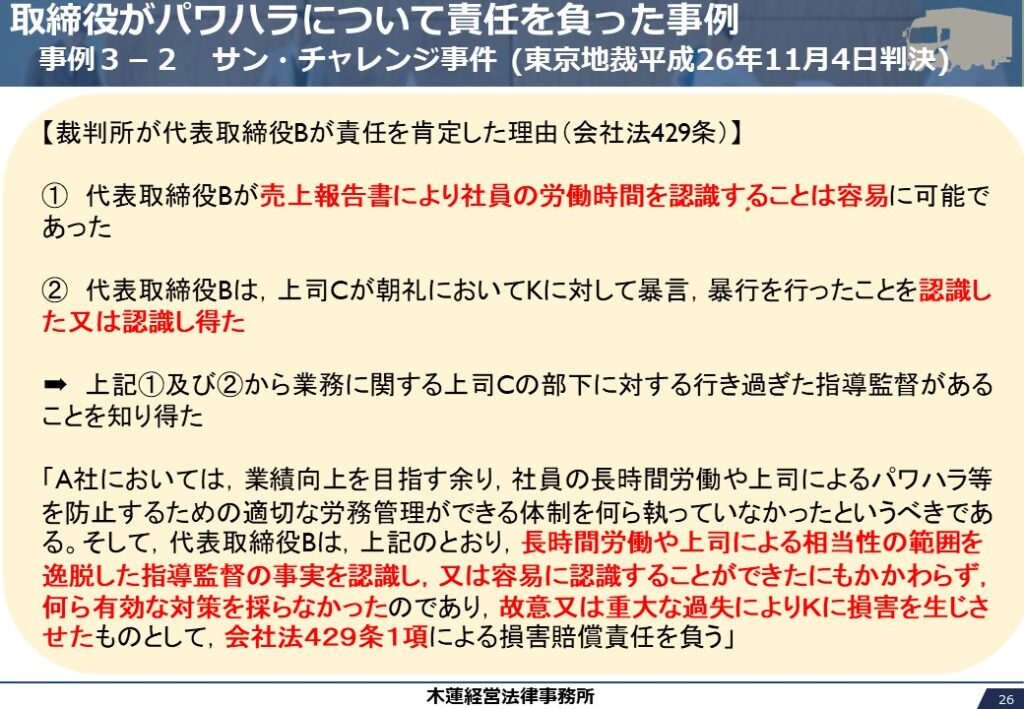

取締役が従業員のパワハラについて責任を負った事例(サン・チャレンジ事件)

こちらの事案もパワハラにより従業員が自死した痛ましい事件です。

取締役が従業員の行ったパワハラについて損害賠償を命じられた点に特徴があります。

取締役は従業員が行ったパワハラについて常に責任を負うわけではありません。

しかし、サン・チャレンジ事件のように、取締役が、被害者の長時間労働や被害者の上司によるパワハラを認識していた(または容易に認識できた)にも関わらず、何ら対策をとらなかった場合には、損害賠償責任を負うことになります。

被害者のためにも、自分自身のためにも、取締役は取締役としての責任を果たす必要があります。

パワハラ・セクハラの損害賠償請求の相場

パワハラ・セクハラ被害が発生した場合に認められる損害として慰謝料があります。

裁判実務上認められる慰謝料の相場は、被害者からすれば非常に低額に留まります。

具体的な金額は、事案、つまり行為態様の悪質性や継続性の程度や被害の実態より変わりますが、千葉弁護士会編「慰謝料算定の実務(第2版)」(ぎょうせい)は、パワハラとアカハラに関する平成14年から平成24年2月までの裁判例を整理して次のような統計を示しています。

- 50万円未満 10件

- 50万~100万未満 10件

- 100万~200万未満 12件

- 200万~300万未満 4件

- 300万~500万未満 5件

- 500万~1000万円未満 2件

- 1000万円以上 2件

裁判にならない事例を含めた当職の経験上の実感も上記と大差はありません。

100万円を超える事例は、被害者が怪我やうつ病の治療のために入通院した事案が多いです。

裁判に至らないケースでは、数10万から50万円前後で示談している事例が相当数存在します。

パワハラ行為自体は認められるとしても、継続的ではなく、被害者の心身に不調がなく通院もない事例では、数万~数10万円程度の解決金を支払い示談しています。

なお、上記書籍は、「50万円程度を基準として、50万円×嫌がらせが継続した年数という判断があるのではないか」と考察しています。継続的な加害行為に対する慰謝料の算出基準として、有り得る考え方ですが、被害者がうつ病等を発症して通院した場合には高額になる可能性が高いです。

いずれせよ、慰謝料については、弁護士に事案について具体的に説明した上で、助言を受ける必要があります。

弁護士に相談せずに、高額すぎる慰謝料を支払うことも、低額すぎる慰謝料を提示して紛争を拡大することも得策ではありません。

パワハラ・セクハラの損害賠償請求を受けた場合の流れ

パワハラ・セクハラ被害の発生

被害者から通報や相談がなされることでパワハラ・セクハラ被害が発覚することもありますが、中小企業では、会社にいずらくなり退職した後に、残業代請求とあわせて損害賠償請求されることが多いです。

事実関係を調査した上で、パワハラ・セクハラ被害が事実であれば、加害者に対し懲戒処分をする必要があります。

事実関係の調査が非常に重要です。加害者、被害者、第三者からの聴き取りが中心となりますが、可能な限りメールや録音など客観的証拠に基づいて調査する必要があります。また聴き取り内容を裏付ける資料(出勤簿、業務日誌、通院記録、可能であればカルテ等)によって各当事者の説明の信用性を判断する必要があります。こうした調査は、顧問弁護士に相談しつつ行うことをおすすめします。

被害者に対しても、精神面でのフォローすると同時に、加害者を転勤させるなどして、職場環境を整備する必要があります。

被害者から会社が損害賠償を受けたのであれば、事実関係を確認した上で、適切な損害を賠償する内容の示談を目指します。

示談により解決しない場合、被害者は労働審判申立て、または、訴訟提起します。

訴訟手続と異なり、労使双方の審判員と裁判官が審理します。3回までの期日で和解しなければ、審判が出されます。

労働審判に対し、当事者双方が異議を申し立てると、訴訟手続に移行します。

労働審判を経ずに訴訟提起される事案もあります。

訴訟の中で、争点を整理した後に裁判所から和解案が示されるなどして和解協議がなされることが多いです。

和解が成立すれば、その時点で裁判は終わります。

判決が出ると、新聞報道されるだけでなく、裁判例集に掲載されるなどして、ブラック企業の烙印を押されるなど会社の評判に大きな影響を及ぼします。

被害者が虚偽の申告をすることもあり、徹底的に争うべき事案もありますが、この種の事件は波及効果も考慮しなければならず、判決まで争うか否かは慎重に検討した方が良いです。

パワハラ・セクハラした従業員の取扱い

懲戒処分

パワハラ・セクハラ行為に及んだ職員に対し懲戒処分を命じる必要がありますが、安易に行うことはできません。

その際には、対象となる行為を特定し(日時、場所、態様)、証拠に基づいて認定する必要があります。

何となくパワハラがあったという理由で懲戒処分することはできません。

上記1で特定した行為が、就業規則の懲戒処分規程のどの条項に該当するかを確認する必要があります。

対象者に弁明の機会(言い分を述べる機会)を与え、その言い分を聴かなければなりません

対象となる行為の態様、被害の程度等に応じた相当な処分でなければなりません。

特に解雇は従業員の生活に対する影響も大きく、その有効性を後に争われることが多いために慎重に検討して命じるべきです。

また、前例と比較して相当な内容でなくてはなりません。

具体的に懲戒処分する際には、必ず、解雇等の精通した弁護士に相談したうえで進めましょう。

求償請求

会社が被害者に対し損害を賠償した場合、パワハラ・セクハラ行為に及んだ従業員に求償請求することができます。

しかし、求償請求できる割合は事案によって異なるため注意が必要です。

具体的な事案において、加害者である従業員に対し求償請求するかどうは、必ず弁護士に相談し、法的な見解を確認した上で、社内外への影響も考慮して判断する必要があります。