中小企業も義務化!パワハラ防止法に基づくパワハラ対策

改正パワハラ防止法のポイント① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

就業規則を改訂し、パワハラ防止規定作成するなどした上で、社内に周知する必要があります。

改正パワハラ防止法のポイント② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

相談窓口(社内・社外)を設置し、これを社内に周知する必要があります。

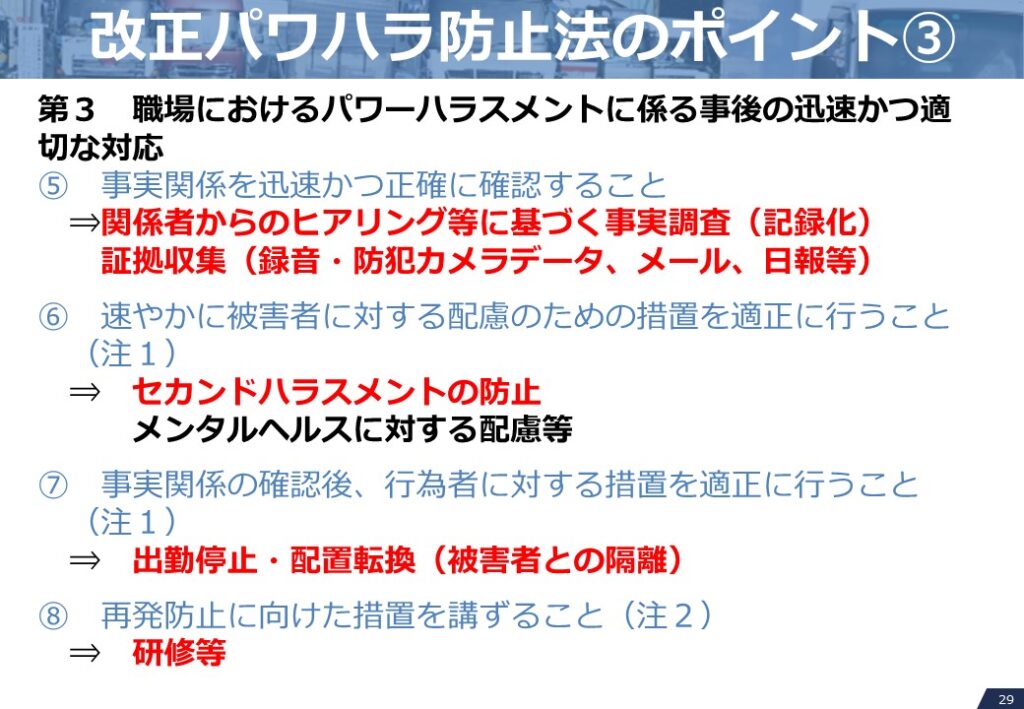

改正パワハラ防止法のポイント③ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

パワハラが発生した後の迅速かつ適切な対応が必要です。上記⑤から⑧を実施しましょう。

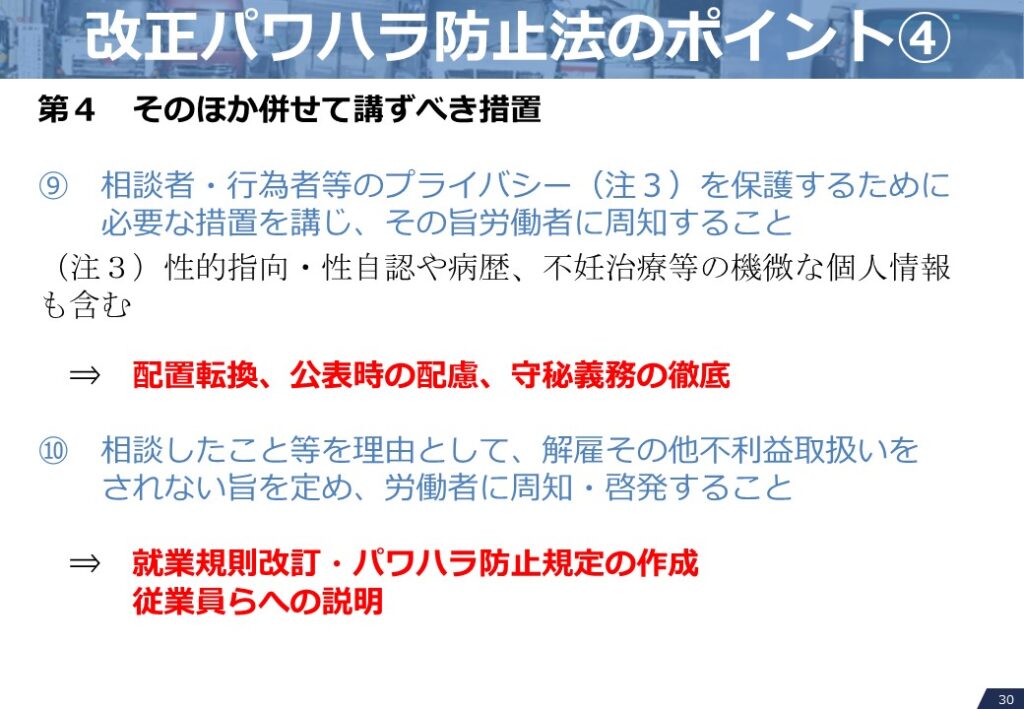

改正パワハラ防止法のポイント④ そのほか併せて講ずべき措置

上記⑨の相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じないことにより、会社が2次被害を発生させてしまうケースがあります。

特に、配置転換、公表時の配慮、守秘義務の徹底に注意しましょう。

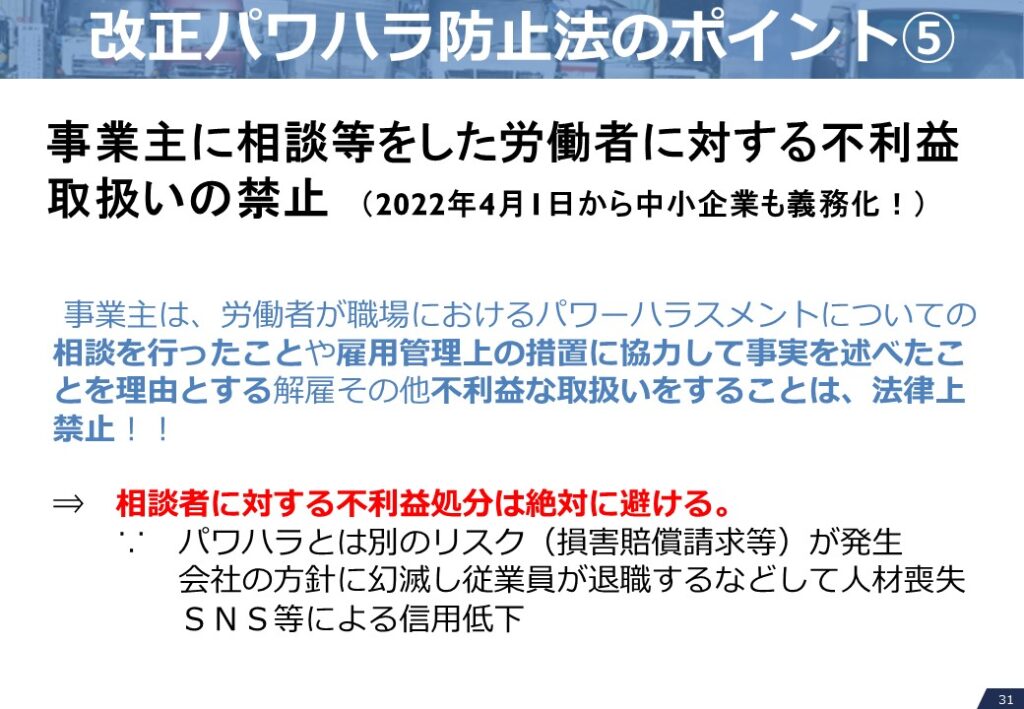

改正パワハラ防止法のポイント⑤ 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

相談した労働者に対する不利益取扱いは絶対に禁止です。古参の幹部を守るために、そのような対応をしてしまうケースもありますが、損害賠償請求を受けるだけでなく、SNS等で評価が下がり、今後の採用にも大きな影響が出ます。絶対に避けるべきです。

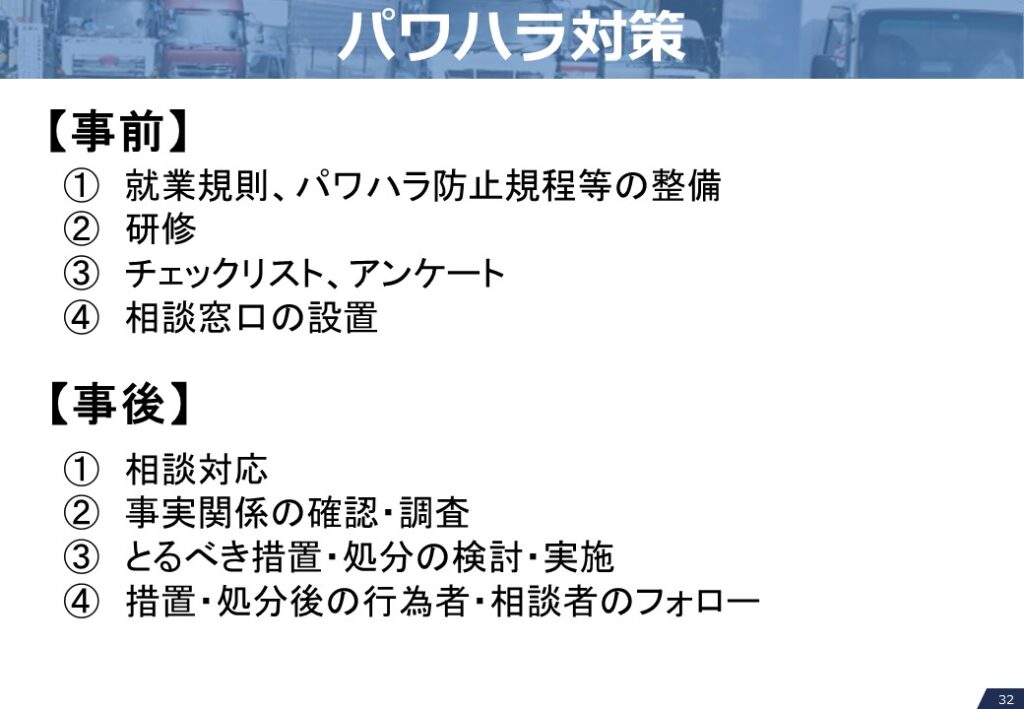

事前のパワハラ対策(防止策)とパワハラ発生時の事後対応

パワハラ対策のポイント(総論)

パワハラ対策の全体像を整理すると上記のとおりとなります。

事前と事後に分けることができますので、それぞれ説明いたします。

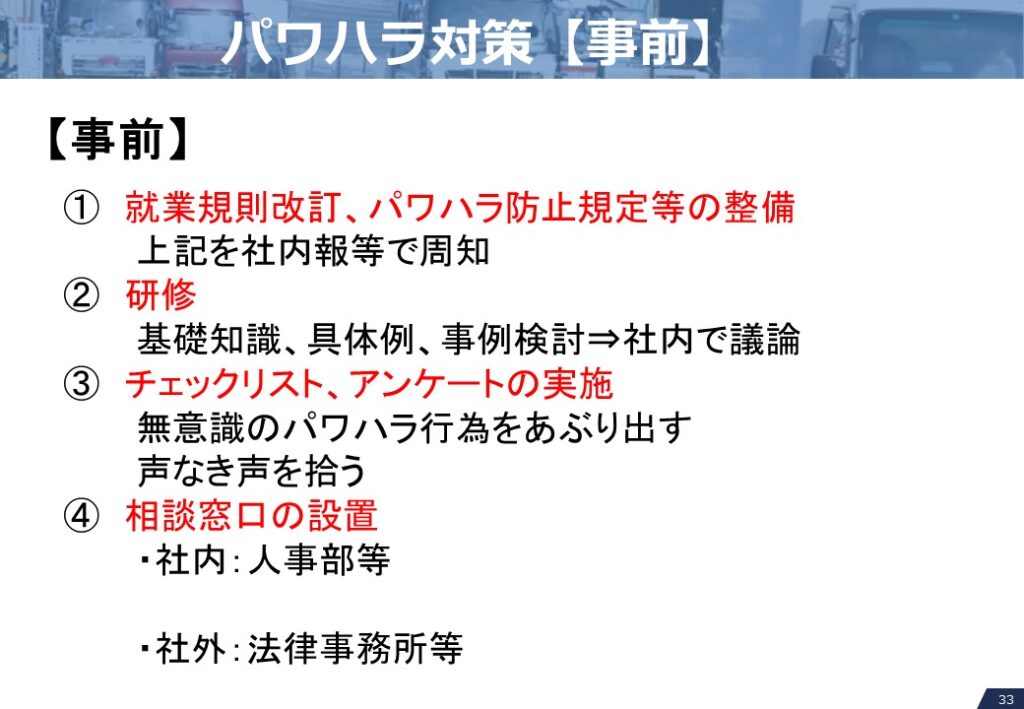

事前のパワハラ対策は、上記①ないし④です。

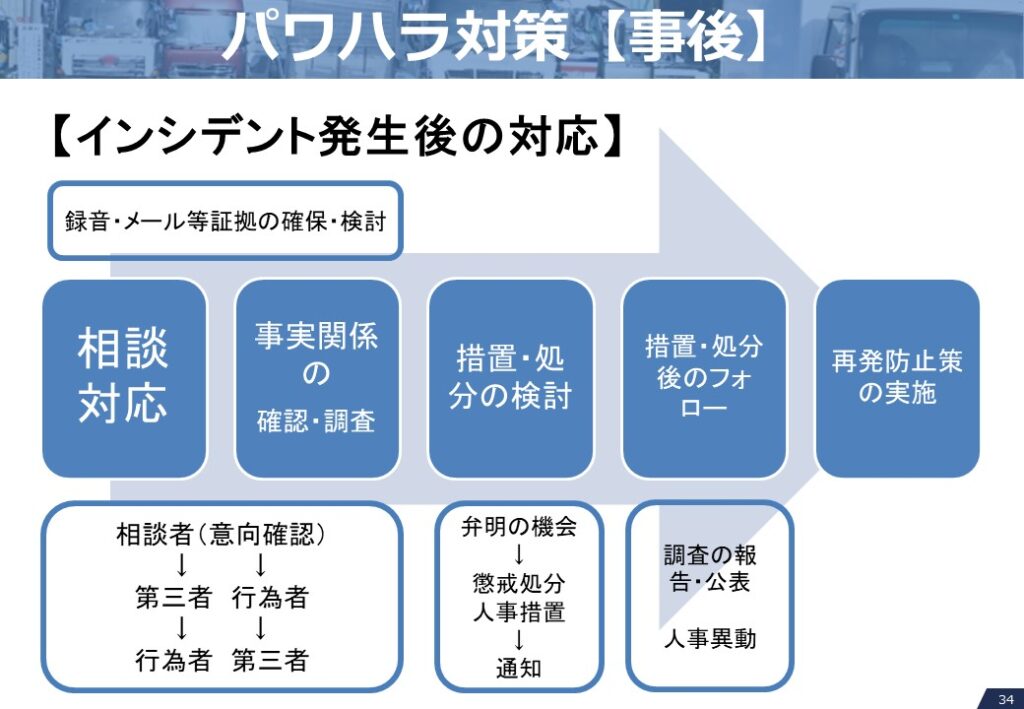

パワハラが発生した後の対応のフローは上記のとおりです。

この流れで順を追って対応することが必要です。

懲戒処分は処分内容が相当であるだけでなく、手続が適正であることが必要です。

また、措置・処分後のフォローも重要となります。

発生時・危機時のポイント

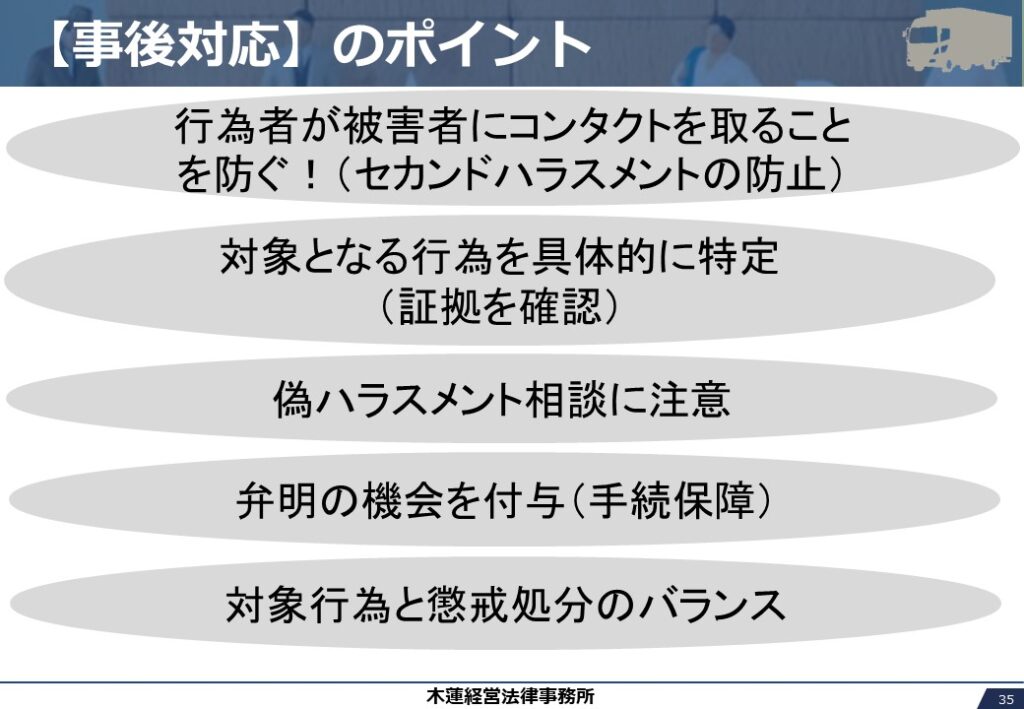

パワハラが発生した後の対応として特に注意すべき点は上記の5つです。

次はパワハラを理由とした解雇の有効性が争われた裁判例を紹介します。

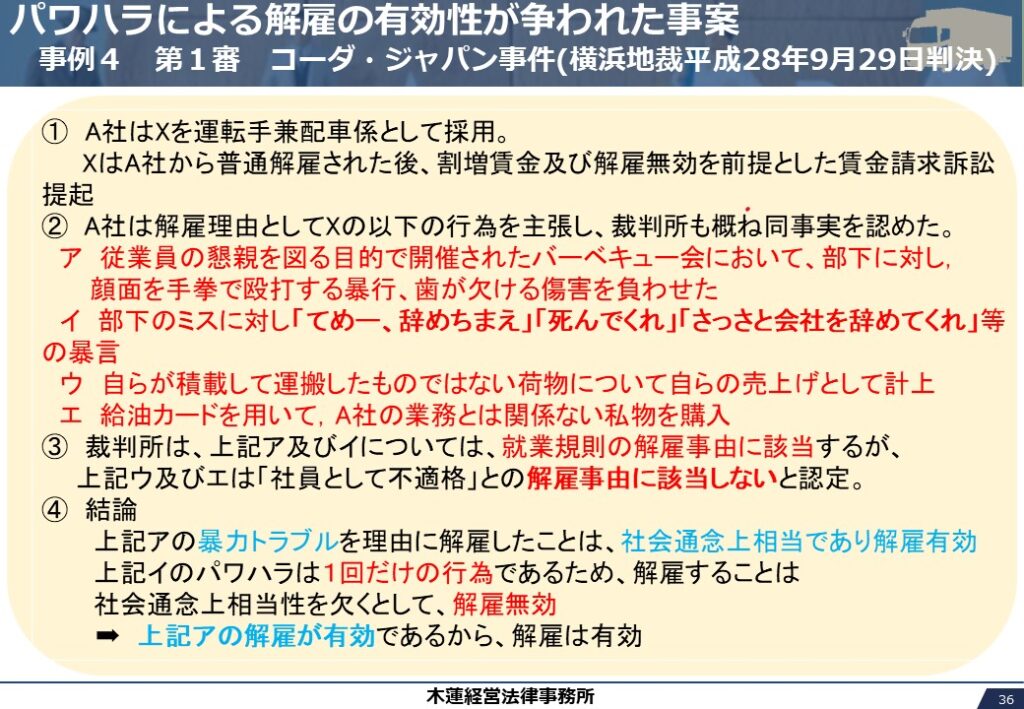

事例から学ぶ運送会社が取るべきパワハラの処分と防止策(コーダ・ジャパン事件)

第1審は、傷害行為を理由に解雇することは社会通念上相当であり解雇は有効であると判断しました。

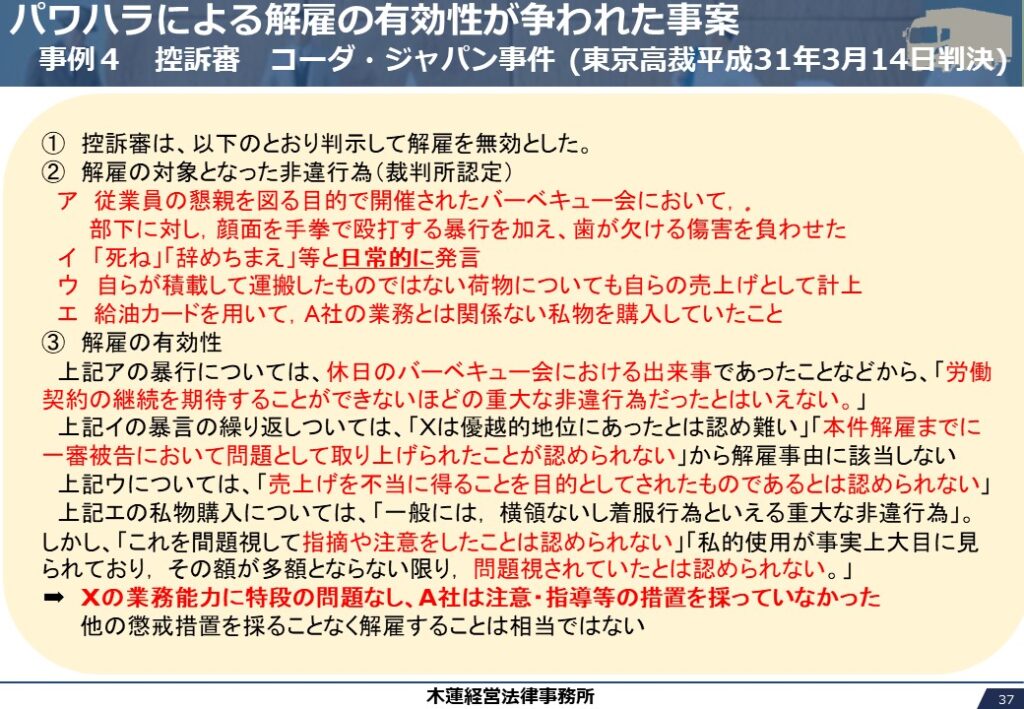

しかし、第2審の高裁は、傷害行為いついても、休日のできごとであることから、労働契約の継続を期待することができないほどの重大な非違行為だったとはいえないと判断し、その他の行為についても、会社側が注意・指導等の措置をとっていなかった点に問題があるとして、解雇を無効だとしました。

経営者の皆様がイメージするよりも、裁判所が考える解雇のハードルは高いことに注意しましょう。

会社がやれるだけのことをしたのに、従業員が酷いことをしたので、やむを得ず解雇したと説明できる事情が必要です。